Funksysteme zur drahtlosen Datenübertragung finden vermehrt Einsatz in der Industrie- und Hausautomatisierung. Diese robusten Systeme werden zur Übertragung von Sensordaten und Steuerinformationen in Netzwerkstrukturen verwendet. Mit der intelligenten Vernetzung von Personen und Dingen im Internet of Things (IoT) entstehen zudem neue Geschäftsmodelle und Innovationen im Bereich Industrie 4.0.

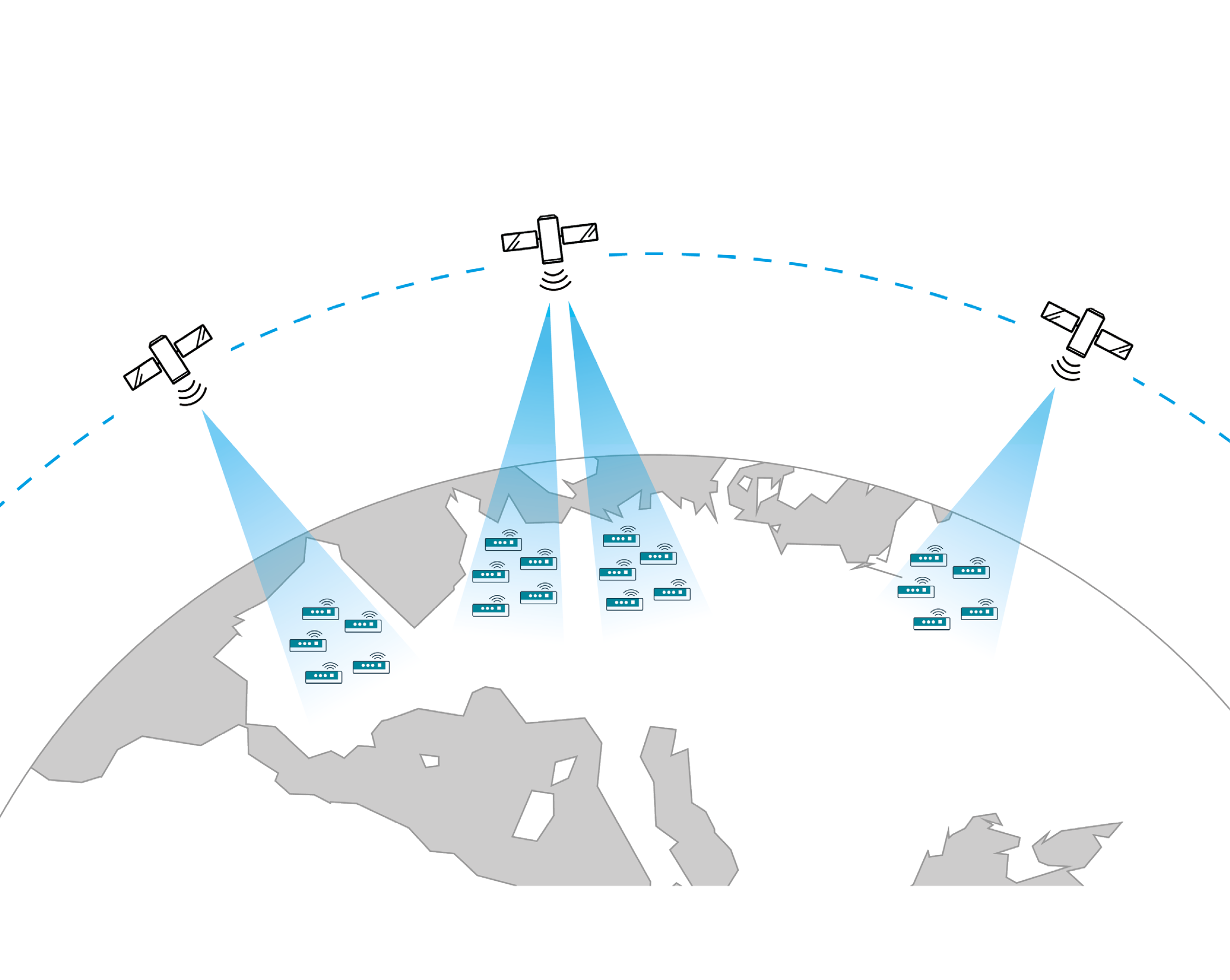

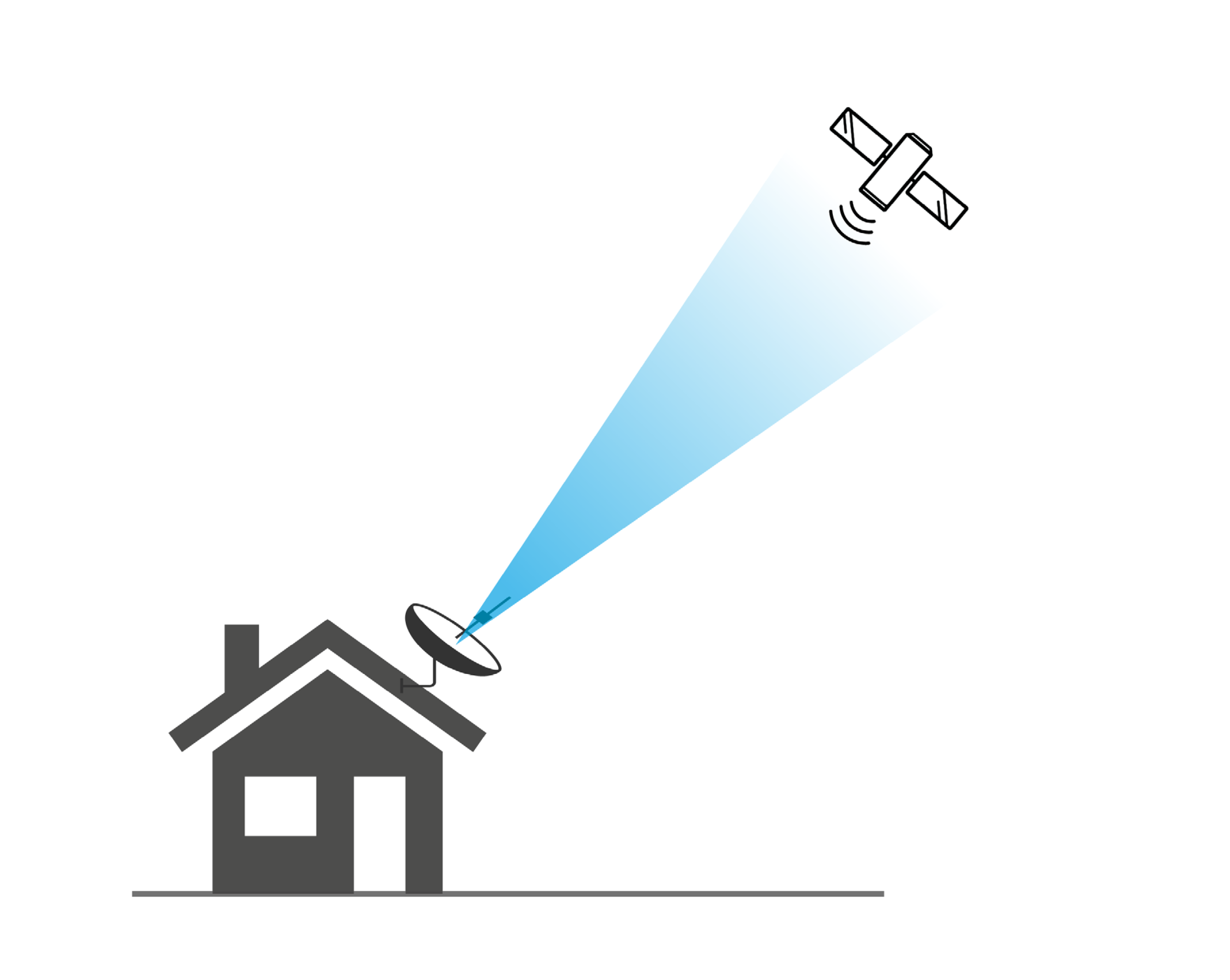

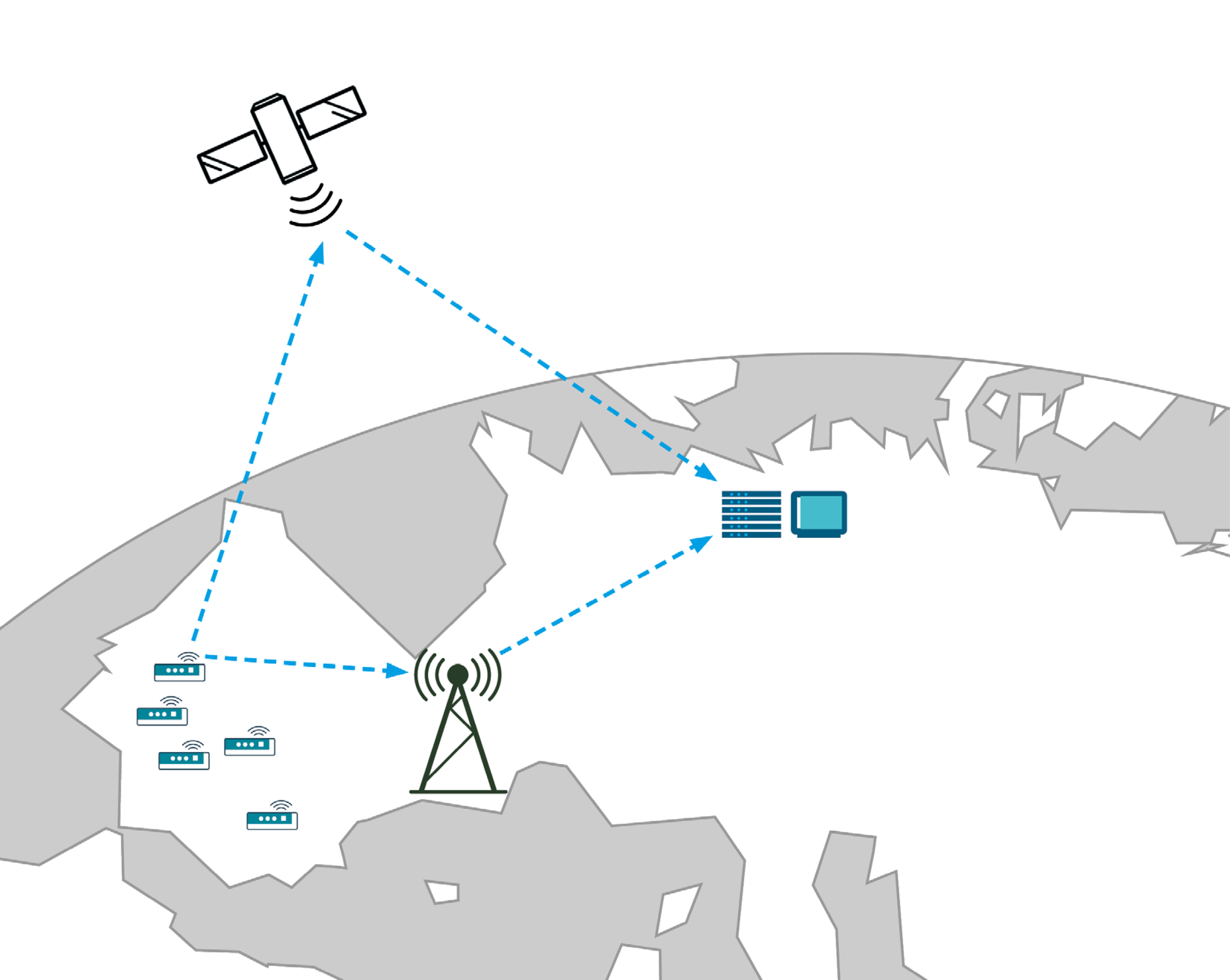

Obwohl ein Großteil der IoT-Netzwerke terrestrisch ist, bieten sich durch neue IoT-Anwendungen auch für etablierte und aufstrebende Satellitenbetreiber zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten – insbesondere im Bereich der Vernetzung entlegener Gebiete, die nicht über eine entsprechende terrestrische Infrastruktur verfügen. Der IoT-Markt verlangt sowohl nach zusätzlicher Kapazität über geostationäre Satelliten (GEO-Satelliten) im C-, Ku- und Ka-Band, die Direktverbindungen oder Backhaul-Konnektivität zur Verfügung stellen können, als auch nach neuen LEO- (Low Earth Orbit) oder HEO- (Highly Elliptical Orbit) Konstellationen, die speziell an IoT-Erfordernisse angepasst sind.

Wir adressieren mit einem umfangreichen Technologie- und IP- (Intellectual Property) Portfolio viele technische Herausforderungen der terrestrischen und satellitenbasierten IoT-Kommunikation.